加入素材篮X

收藏到我的素材库

X嘉诚经过几年生活磨砺之后,逐渐成熟了起来。干推销工作的这段时间虽取得了一定的成功,便毕竟只是一名高级"打工仔",而他所管理的塑胶企业、塑胶公司的财产毕竟是董事长的,刚完成一桩生意的李嘉诚怀着嘉诚经过几年生活磨砺之后,逐渐成熟了起来。干推销工作的这段时间虽取得了一定的成功,便毕竟只是一名高级"打工仔",而他所管理的塑胶企业、塑胶公司的财产毕竟是董事长的,刚完成一桩生意的李嘉诚怀着

收藏成功

X嘉诚经过几年生活磨砺之后,逐渐成熟了起来。干推销工作的这段时间虽取得了一定的成功,便毕竟只是一名高级"打工仔",而他所管理的塑胶企业、塑胶公司的财产毕竟是董事长的,刚完成一桩生意的李嘉诚怀着嘉诚经过几年生活磨砺之后,逐渐成熟了起来。干推销工作的这段时间虽取得了一定的成功,便毕竟只是一名高级"打工仔",而他所管理的塑胶企业、塑胶公司的财产毕竟是董事长的,刚完成一桩生意的李嘉诚怀着

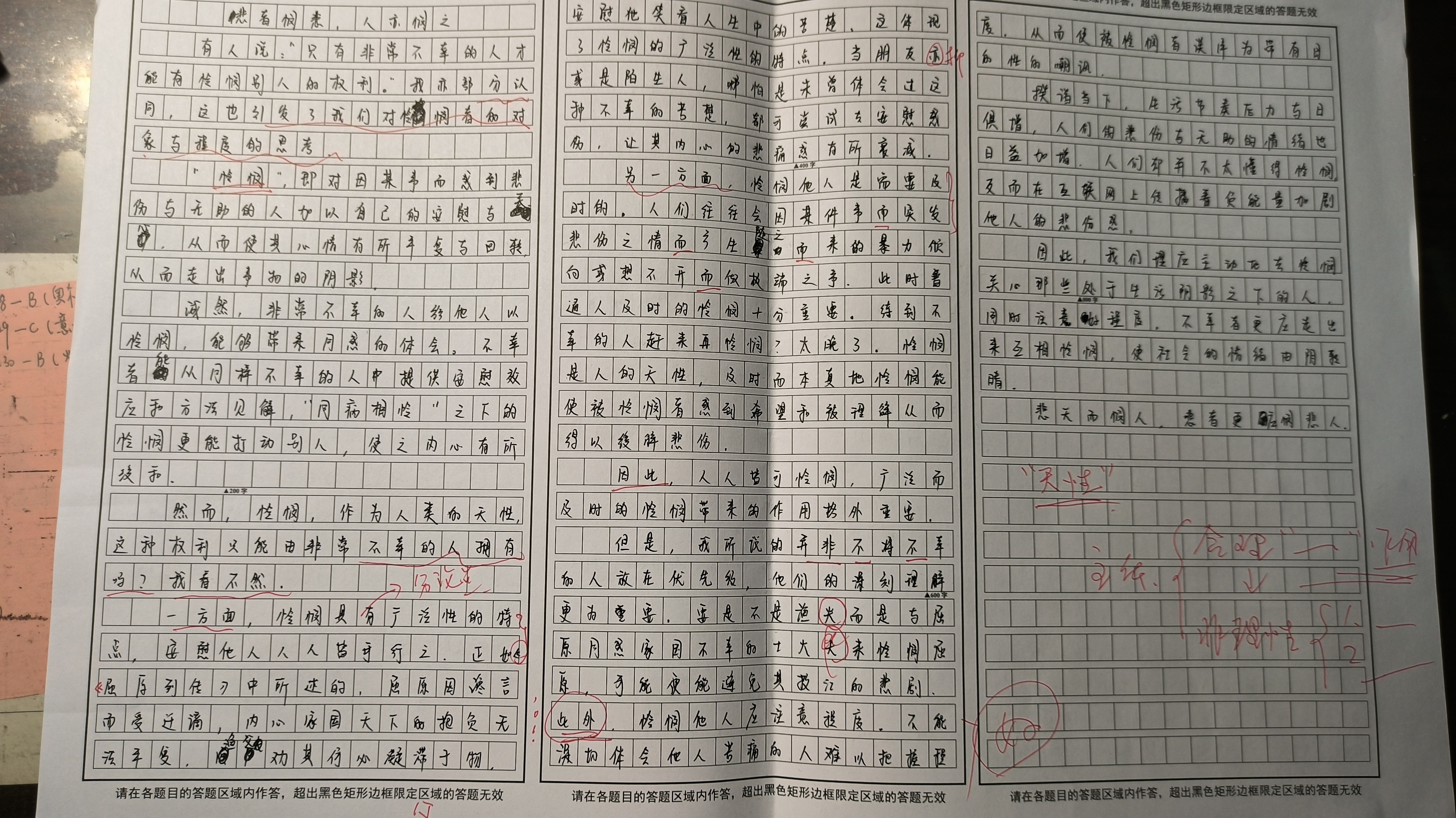

悲者悯悲,人亦悯之

原作 改后

悲者悯悲,人亦悯之

2025/4/16 19:18:26 |周墨| 被赞0次原句:我亦部分认同,这也引发了我们对怜悯的对象与程度的思考。

问题:表述略显生硬,可以更加流畅。

修改:我对此有所共鸣,这也促使我们深入探讨怜悯的对象选择及其程度把握。

原句:诚然,非常不幸的人给他人以怜悯,能够带来同感的体会。不幸者能从同样不幸的人中提供安慰效应和方法见解,同病相怜之下的怜悯更能打动别人,使之内心有所缓和。

问题:原句较长,包含多个观点,可能导致读者理解困难。

修改:确实,经历过相似不幸的人在提供怜悯时,能更深刻地理解对方的痛楚,因为他们能分享相似的经验和感受,这种‘同病相怜’的怜悯往往更能触动人心,使对方感到真正的慰藉。

原句:然而,怜悯,作为人类的天性,这种权利只能由非常不幸的人拥有吗?我看不然。

问题:权利一词使用不当。

修改:然而,怜悯作为人类的天性,是否仅属于那些经历过巨大不幸的人呢?我认为并非如此。

原句:正如《屈原列传》中所述的,屈原因谗言而受迁谪,内心家国天下的抱负无法平复,色勉其行必凝滞于物,安慰他笑看人生中的苦楚,这体现了怜悯的广泛性的特点。

问题:引用古文可能让现代读者感到陌生,且未充分解释其与怜悯广泛性的关联。

修改:例如,在《屈原列传》中,屈原因谗言被贬,心中充满了对家国天下的忧虑和无奈。然而,即便是普通百姓也能通过简单的言语或行动来安慰他,让他感受到人间的温暖。这正体现了怜悯的广泛性——无论身份高低、经历如何,每个人都能给予他人关怀和安慰。

原句:另一方面,怜悯他人是需要及时的,人们往往会因某件事而突发悲伤之情而产生随之而来的暴力倾向或想不开而做极端之事。此时普通人及时的怜悯十分重要。待到特别不幸的人赶来再怜悯?太晚了。

问题:原句较长,包含多个观点和假设情况,可能导致读者理解困难。

修改:此外,怜悯还需要及时。当人们遭遇突发的悲伤事件时,可能会产生暴力倾向或做出极端行为。在这种情况下,普通人的及时关怀和阻止至关重要。如果等到同样经历过不幸的人来提供怜悯,恐怕就已经来不及了。

原句:但是,我所说的并不非不幸的人放在优先级,他们的深刻理解更为重要。

问题:表述混乱,难以理解。

修改:然而,这并不意味着我们要忽视那些经历过巨大不幸的人。他们由于亲身体验过痛苦,因此在提供怜悯时往往能更深刻地理解对方的感受,这种深刻的理解是其他人难以企及的。

原句:要是不是渔夫而是与屈原同感家国不幸的士大夫来怜悯屈原,可能便能避免其投江的悲剧。

问题:假设情况与历史事实不符,且未充分阐述其与主题的关联。

修改:试想,如果当年安慰屈原的不是渔夫而是与他有着相似家国情怀的士大夫,或许能更深刻地理解他的绝望与无奈,从而避免那场悲剧的发生。

原句:揆诸当下,生活节奏压力与日剧增,人们的悲伤与无助的情绪也日益加增。人们却并不太懂得怜悯,反而在互联网上传播着负能量加剧他人的悲伤感。

问题:描述了现代社会中的一个普遍现象,但未直接关联到主题。

修改:如今,随着生活节奏的加快和压力的增大,人们的悲伤与无助感日益增强。然而,在这个信息爆炸的时代,我们却往往看到人们在网络上散播负能量,进一步加剧了他人的悲伤情绪。

原句:因此,我们理应主动地去怜悯关心那些处于生活阴影之下的人,同时注意好程度。不幸者更应走出来互相怜悯,使社会的情绪由阴转晴。

修改:因此,我们应该更加主动地伸出援手,去关怀那些身处困境中的人们,同时注意把握好怜悯的程度。而那些经历过不幸的人也应该勇敢地站出来,相互扶持和慰藉,共同为这个社会带来更多的温暖和光明。

评分

| 等第 | 分项得分 | 总分 | |||

| 思想内容 | 思路结构 | 素材运用 | 语言表达 | ||

| 二类下 | A | B | B | B | 52 |

题解

怜悯是一种对他人苦难、不幸产生同情并希望给予帮助的情感反应。它是一种复杂的情绪,涉及到认知、情感和行为多个层面。从认知角度看,怜悯意味着认识到他人的困境;从情感角度讲,它包含了同情、悲悯等情感成分;在行为上,则可能表现为提供援助、安慰等举动。它具有自发性和共通性。自发性是指当人们面对他人的不幸时,往往会本能地产生怜悯之情。共通性则体现在人类作为一个整体,在很多情况下都能对同类的苦难感同身受,这是一种跨越文化、种族和社会阶层的普遍情感。

“天性”强调怜悯是人类与生俱来的特质。它暗示着这种情感并非后天习得,而是深深植根于人类的基因、进化历程或心理结构之中。例如,从进化心理学角度看,人类作为社会性动物,在进化过程中发展出对同类困境的敏感和同情能力,有助于群体的生存和繁衍,这种能力逐渐成为一种天性。

“非常不幸的人”通常指的是那些遭受了重大挫折、苦难或处于极度困境中的个体。这些不幸可能包括身体的残疾、严重的疾病、家庭的破裂、社会的歧视等诸多方面。他们经历了常人难以想象的痛苦,其生活状态往往与幸福、安宁相去甚远。

将“非常不幸的人”与“有怜悯别人的权利”联系起来,可能暗示着只有经历过深度苦难的人,才更能理解苦难的本质,从而对他人产生真正的、深刻的怜悯。因为这些人亲身经历过不幸,所以他们的怜悯可能不仅仅是基于理性的认识,更是源于内心的共鸣。

题目的意图在于引发考生对人性、社会公平及情感伦理的深入思考,探讨不幸与怜悯之间的逻辑关系,以及社会对情感表达的价值衡量。

分析与评价

【优点】

1,主题明确:文章围绕对怜悯的思考展开,主题明确,始终聚焦于探讨怜悯是谁的本能、谁应被怜悯以及怜悯的程度等问题,没有偏题现象。

2.结构基本完整:采用了总分总的结构,开头提出思考话题,中间分别从怜悯的广泛性、及时性等方面进行论述,结尾呼吁大家主动怜悯他人并注意程度,结构较为清晰,框架完整。

【需要改进的地方】

1.表述与逻辑方面:部分语句存在表意不够清晰准确的问题,致使表达不精准,影响整体的逻辑严谨性。文中有些长句逻辑较复杂,表述略显生硬、啰嗦,使得文章节奏不够流畅。

2.整体逻辑连贯性欠佳,在阐述不同观点时,过渡不够自然流畅,比如从论述怜悯的广泛性到及时性,衔接不够紧密。

3.内容与深度方面:观点虽然有一定独特性,但对于怜悯的对象和程度的思考不够深入全面,只是停留在比较表面的分析上,缺乏更深刻的剖析和独到见解。论据相对单一,仅引用了《屈原列传》中的例子来论证观点,且对例子的解读和运用不够充分有深度,没有更好地支撑起相关论点。

4.语言与文采方面:语言较为平实、朴素,文采稍显不足,修辞手法运用较少,描写性和感染力不够强,难以给读者留下深刻印象。部分语句存在语病或用词不当的情况,影响了文章的整体质量和阅读体验。

修改建议

文章可从多方面优化:表述上,修正用词不当及语病问题,使表达精准;逻辑方面,增强不同观点间过渡的自然流畅性,如从怜悯广泛性到及时性的衔接需更紧密;内容上,深化对怜悯对象和程度的思考,挖掘独特见解,且丰富论据,不能仅依赖单一例子;语言上,增添修辞手法运用,提升文采,让表述更生动、感染力更强,以获得更高分数。

推荐素材

-

还是学生的时候,我有幸旁听了著名的人类学和考古学家玛格利特·米蒂的一个讲座。下课前一个听众提问:“发掘出一个原始部落的遗址后,您怎么判断这个部落是不是已经进入早期文明阶段了?”我猜,正确答案可能是在遗...↓显示全部加入素材篮收藏

-

谁不渴望帮助,思绪在脑中闪过,我快速地走向老人,从口袋中掏出一张十元纸币递进了老人身前的破碗中。老人一愣,慢腾腾地抬起头来,正对着我,那是一张沧桑、古朴的脸,在人情的冷漠中一点点被摧残,显得无比憔悴...↓显示全部加入素材篮收藏

-

我顺便窥视着周围,也包括那位老乞丐。老人身前的破碗里稀落地躺着几元钱,看样子,没有多少人愿意施舍,当然其中也有我。可能对现在的弄虚作假太过敏感,我对一切可怜的举动都表现出不信任的态度。这时,从街道上走...↓显示全部加入素材篮收藏

-

战国末期,魏臣须贾嫉妒同僚范雎的雄才大略,诬告他暗通齐国,权相魏齐不由范雎分辩,揍他个半死,丢在厕所里,与蛆蝇同居。范雎不甘,九死一生潜逃到秦国,以远交近攻之策赢得秦王赏识,一路做到丞相。不久,强秦伐...↓显示全部加入素材篮收藏

-

我开始打量起面前的这位沦落人来。他只有八九岁的样子,应该是一个活泼可爱的小学生啊,他的同龄人也许正在父母的怀抱里撒娇;也许正在甜甜蜜蜜的数着自己的压岁钱;也许……可他,却这么孤孤单单的一人在凛冽的冬风...↓显示全部加入素材篮收藏

-

美国华盛顿州的奥林匹克公园,被称为“世界第一静”的公园。这一安静来自于一个叫格登·汉普顿的小人物。他觉得公园里最大的噪音应是树叶落地的声音,他这么想着,带着挑剔的眼睛、耳朵就开始多管闲事了。他发现公园...↓显示全部加入素材篮收藏

teacher-C|teacher-C

给此篇文章点个赞作为鼓励吧!^_^

和作者PK这个题目

和作者PK这个题目